El Defensor del Pueblo tiene la importante tarea de supervisar el funcionamiento de las instituciones gubernamentales y garantizar la protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas.

Veamos más detenidamente la función del Defensor del Pueblo en relación con las quejas de los ciudadanos en asuntos relacionados con el desempleo y las ayudas.

¿Qué significa ser el Defensor del Pueblo?

Esta figura tiene como objetivo persuadir a la Administración para que tome medidas correctivas cuando los derechos y libertades fundamentales de las personas se ven vulnerados.

Es importante destacar que presentar una queja ante el Defensor del Pueblo no impide que un ciudadano recurra simultáneamente a vías administrativas o judiciales para hacer valer sus derechos. Estas son acciones distintas pero compatibles.

La persona que ocupa este cargo es elegida por el Congreso y el Senado, con una mayoría de tres quintos, para un mandato de 5 años. Es una figura independiente que no recibe órdenes de ninguna otra autoridad, aunque debe presentar un informe anual ante las Cortes Generales.

Su actuación debe ser imparcial y, además del informe anual, puede emitir informes especiales sobre asuntos específicos.

El Defensor del Pueblo puede intervenir en una variedad de áreas, desde educación y salud hasta empleo y seguridad social, incluyendo temas relacionados con la infancia y la violencia de género.

¿Quién puede presentar una queja ante el Defensor del Pueblo?

Cualquier individuo u organización, independientemente de su edad o situación legal, puede dirigirse al él, incluso si reside fuera de España.

Incluso las personas en prisión pueden solicitar la ayuda del Defensor del Pueblo, y la institución realiza visitas a centros penitenciarios para evaluar su funcionamiento, compartiendo sus hallazgos con el Subcomité por la Prevención de la Tortura de Manos Unidas.

No obstante, no es necesario tener una queja específica para que el Defensor del Pueblo intervenga; también puede actuar en casos que considere injustos.

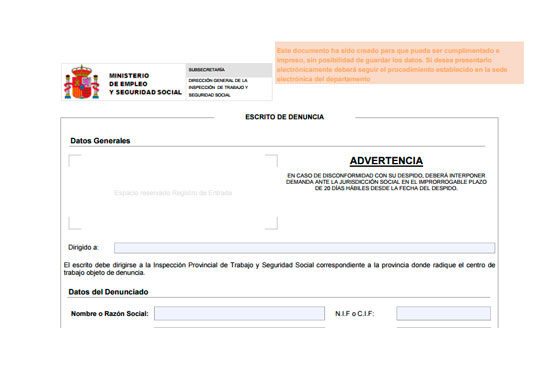

¿Cómo se presenta una queja?

Cuando alguien siente que está siendo víctima de una injusticia por parte de las Administraciones Públicas, existen varias formas de expresar su preocupación al Defensor del Pueblo.

Esto se puede hacer en línea a través del sitio web de la institución en esta dirección https://www.defensordelpueblo.es/tu-queja/01-description/, correo postal o en persona (en la oficina ubicada en la Calle Zurbano, 42 en Madrid). En todos los casos, es necesario proporcionar una descripción del caso y adjuntar documentación.

Este proceso es gratuito y puede llevarse a cabo sin la necesidad de contratar a un abogado o procurador.

Por ejemplo, si alguien considera injusta una sanción de la Seguridad Social o Hacienda Pública, como el caso reciente en el que un grupo de creadores solicitó la intervención del Defensor del Pueblo debido a una norma que afecta a los artistas jubilados que cobran una prestación por jubilación, el Defensor del Pueblo puede pedir cambios en la normativa para resolver este conflicto.

El Defensor del Pueblo evaluará la queja y decidirá si la acepta o no. Si la acepta, la presentará ante las autoridades pertinentes en un plazo de un año y comenzará una investigación.

Según la Ley Orgánica 3/1981 que rige su funcionamiento, el Defensor del Pueblo no puede intervenir en casos que ya estén en manos de los tribunales.

El Defensor del Pueblo no puede actuar sobre asuntos en vía judicial ni sobre sus resoluciones.

Importante: El Defensor del Pueblo no puede actuar sobre asuntos en vía judicial ni sobre sus resoluciones. Cuando tu queja sea sobre la actuación de una Administración o sobre un servicio esencial (suministros básicos —agua, gas—, servicios bancarios, etc.) es necesario haber reclamado previamente a la Administración directamente responsable o encargada de supervisar la actuación de la empresa suministradora

Después de haber investigado, puede hacer lo siguiente:

- Recomendaciones: propuestas para que se modifique la interpretación de una norma o incluso la creación de una nueva.

- Sugerencias para modificar una actuación de la Administración Pública que está afectando a un ciudadano concreto o una comunidad.

- Recordatorio de la obligación de cumplir una determinada norma.

- Advertencia: comunicaciones que indican la existencia de una situación que hay que mejorar.

En todo momento, el ciudadano será informado de si su queja ha sido aprobada y si se está investigando. Posteriormente, las Administraciones implicadas tienen que responder.

¿Un Defensor para toda España o 17 para cada comunidad autónoma?

El Defensor del Pueblo tiene autoridad para actuar en todas las comunidades autónomas, pero la Ley Orgánica 3/1981 establece que cada comunidad autónoma también puede contar con un Comisionado Autonómico que realice funciones similares y colabore con el Defensor del Pueblo.

Casos relevantes en Seguridad Social y Empleo

Los informes anuales del Defensor del Pueblo indican que la mayoría de las quejas relacionadas con Seguridad Social y Empleo se refieren a prestaciones, mientras que las quejas sobre cotizaciones y recaudación representan un porcentaje menor.

Esto sugiere que el Defensor del Pueblo no encuentra muchas irregularidades en esta área y, por lo tanto, rechaza algunas quejas.

En resumen, ¿es efectiva la figura del Defensor del Pueblo?

Puede parecer que el Defensor del Pueblo es principalmente simbólico, pero su existencia es fundamental para supervisar el funcionamiento adecuado de las Administraciones Públicas. Cuando el Defensor del Pueblo investiga un caso, las instituciones gubernamentales no pueden quedarse al margen; están obligadas por ley a colaborar “con carácter preferente y urgente”.

Si bien el Defensor del Pueblo no tiene el poder de anular o modificar actos gubernamentales, su intervención tiene un impacto al recordar a las Administraciones sus obligaciones y al influir en la opinión pública para promover cambios. En definitiva, su labor es valiosa y contribuye a mantener la transparencia y la responsabilidad en el gobierno.

Redactora especialista en Empleo y Tecnologías de la Comunicación

Este artículo se publica simplificado, con carácter meramente informativo para el ciudadano y no tiene valor jurídico. Queda excluida cualquier responsabilidad o garantía por su vigencia, exactitud o integridad. Si necesita asesoramiento profesional para un caso concreto, puede solicitarlo a nuestros expertos a través de la sección de comentarios.

Hola soy María Isabel y quisiera comentarle la situación de mi hermana ( ) que ha estado en el centro de cesma de Ronda, tiene dos hijos y está en exclusión social, a pedido un informe al centro Cesma de los ingresos pagados por la familia en el centro y no se lo quieren dar, le dicen que el plazo termino el 31 de Enero para darlo, le hace falta ese papel urgente y se lo deniegan dicen que no se lo pueden dar,. por favor necesitamos ayuda

Respuesta de los moderadores

Buenas tardes Maribel. No se si hay un problema con los puntos en la dirección de email que nos dió, pero nos devuelve los correos con mensaje de error. Nuestro email es info@loentiendo.com